2025年2月4日、明治安田生命保険相互会社柏支社が主催する「循環器病に関する健康セミナー」に参加しました。今回は、医療・介護機関向けの経営コンサルティングの専門家をお招きし、最新の循環器病と医療保障に関する情報等のお話を伺いました。

講師の方の話で特に印象的だったのは、「循環器病になった後、昔は死亡だったのが、今は再発&介護に変わった」こと、そして、「入院・治療にかかる費用と生活に必要な費用の負担を補う保険の重要性」ということです。

そのほか、死亡率によってみた死因の順位や循環器疾患の備えの重点が変わてきたこと、脳出血を発症した方の実例などの話をしていただきました。

セミナーを通じて、自分の体への関心をもっと深め、もしもの備えを見直すよいきっかけになりました。

セミナーの内容の一部と感じたことをまとめましたので紹介します。

循環器病の昔と今

昔は循環病に罹患すると死亡する割合がとても高かったのですが、今は手術や投薬治療等で一命を取り留めることが大変多くなりました。

死亡率は下がったけれど、「後遺症=介護が必要な状態」が多くなったということです。

その後は後遺症等の状態によって、比較的早くに社会復帰したり、一定期間のリハビリを行って社会復帰・職場復帰をすることになります。が、一方で後遺症で介助・介護が必要な場合は、長期のリハビリと治療が必要になります。重度の後遺症の場合はさらに長期療養が必要になります。

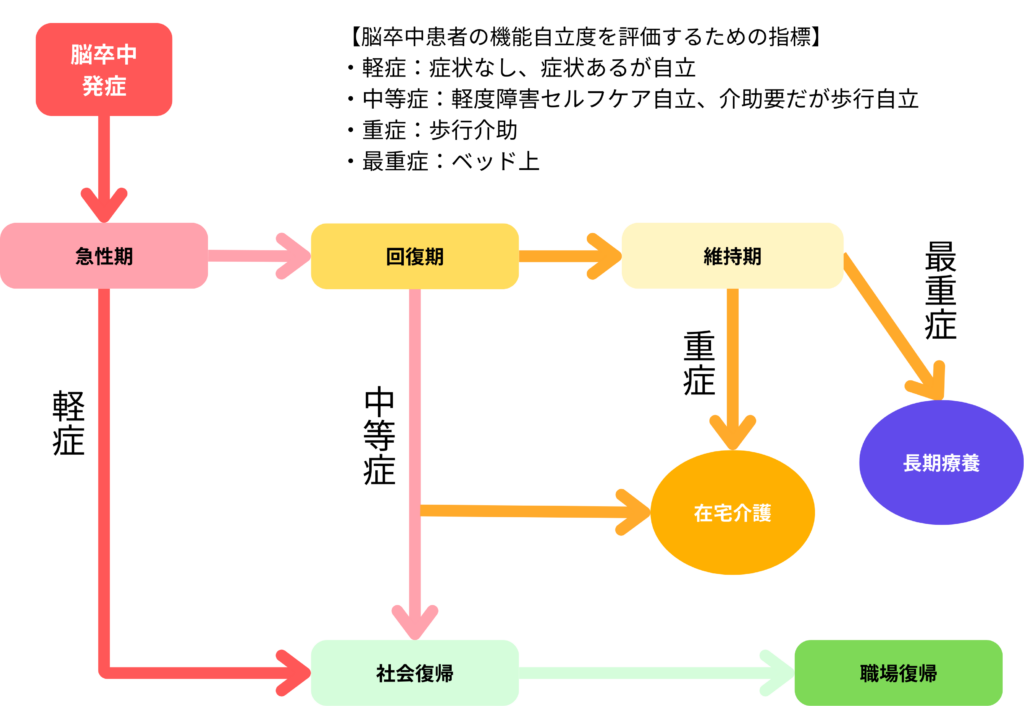

脳卒中を発症した場合を例にします。

下の図は脳卒中患者さんの機能自立度を評価するための指標を表したものです。

軽症、中等症の場合、発症から職場復帰まで数か月かかることが多いそうです。

今は、脳卒中発症後、後遺症が残りリハビリ・介護が必要な状態が多くなっているということです。

※厚生労働省 脳卒中患者の復職支援事業報告(PDF)脳卒中トータルケアの概念をもとに作成。

民間保険が公的保障の不足分を補う

実際に入院してから入院保証人や保証金をどうするか、入院費用はどのように工面するかなどお金や家族についての心配ごとも出てきます。病院を退院・転院しても職場復帰するまでの生活費の心配もあります。

公的保障の高額療養費制度や自己負担限度額を利用しても、入院中の食事代や病衣代などは自己負担です。病院に通う家族の交通費もかかります。

不足する入院費用や職場復帰するまでの生活費などを補うには、自己資金だけでなく、民間保険も使って補うことを考えてみることもよいと思います。

さとこ

【実際の話】

2年前、私は肺腺がんの手術をしました。

公的支援の高額療養費制度を利用しましたが、それでも支払った入院費用は何十万円にもなりました。また高齢の母の介護ができないため、しばらくショートステイに入ってもらいましたが、その費用も意外とかかりました。

民間の生命保険に入っていたので、その保険金で入院費とショートステイ、その他の費用をカバーすることができました。

まとめ

死亡率によってみた死因の順位、生活習慣病と循環器病の関係、循環器病を発症後の社会復帰や日常生活について、循環器疾患の備えの重点が変わてきたこと、脳出血を発症した方の実例等の話を聞くことができ、非常に有意義な時間となりました。

セミナーを通じて、自分の体への関心を持ち、もしもの備えをもう一度点検する良いきっかけとなりました。

皆さんの実情に合わせ、民間保険の補償内容を見直してみることをおすすめします。

参考:循環器病とは

循環器病は、心臓や血管などの循環器系の働きに障害を与える病気の総称です。がんに次ぐ日本人の主な死亡原因で、介護が必要となる主な原因にもなっています。

循環器に関する主な疾患は、大きく3つのカテゴリに分けられます。

皆さんの身近な方の中に、下記の疾患で入院・手術をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

1.心臓血管疾患関連

虚血性心疾患、心臓弁膜症、大動脈瘤、大動脈解離、下肢静脈瘤、閉塞性動脈硬化症、肺高血圧症、心不全、周産期心筋症、高安動脈炎があります。

2.脳血管疾患関連

脳卒中、脳動静脈奇形、脳動脈瘤、もやもや病、三叉神経痛、顔面けいれんがあります。

3.生活習慣病関連

糖尿病、慢性腎臓病、高血圧、腎不全、糖質異常症があります。

参考元:国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 病気について![]()